Contre-culture

Contre l’Europe de la culture, l’art de vivre

Depuis le référendum de 2005, il est clair que la construction européenne voulue par les capitalistes du vieux continent ne sera pas si facile à imposer. La réticence française à l’absorption, que dis-je, à la dilution du pays au sein d’une Europe fédérale est tenace. Ainsi, le traité de Lisbonne, forçant la France à céder sa souveraineté à l’UE, n’était qu’une étape de l’offensive. La France, et son système sociale, énergétique et culturelle – la République, une et indivisible en somme – doivent disparaître, dissouts dans la structure supranationale de l’Union. En cédant une partie de notre souveraineté, Nicolas Sarkozy donna le champ libre à l’Union Européenne pour mener la guerre culturelle et politique directement sur notre territoire. Une fois l’Union acceptée, la résistance nationale disparue, les lois de destructions s’accélèrent ; avec un Macron qui presse le pas, en cassant le système social français, pour mettre au pas l’ensemble de la population, et qui se rêve en chef des armées européennes au service de son suzerain étasunien. Le peuple français, si réticent à la perte de sa souveraineté, devra s’y résigner de gré ou de force. De force avec Macron, de gré avec l’Europe de la Culture. Une fois incluse dans l’Union européenne, la France subit une pression culturelle et politique immense. De grands débats furent organisés à l’occasion du référendum de 2005. Qu’en est-il à présent ? Impossible d’évoquer la moindre remise en cause des traités…

La Planète Bleue ou la dialectique de la Nature

Avocat de formation, le cinéaste italien Franco Piavoli naît en 1933 dans un petit village de Lombardie qu’il ne quittera plus et où il tournera la majorité de ses films. A deux pas de sa maison, un ruisseau, tout brillant qu’il est, coule. En même temps bourdonnent des insectes. Piavoli, accoudé à sa fenêtre à la façon d’un personnage du peintre Hammershoi, observe une bataille entre deux mésanges. Avant qu’il ne ferme les volets, la Lombardie étouffe de son obscurité les braises d’un âtre délaissé, où des étoiles mortes poursuivent à tâtons la lutte pour la lumière.

Au cours de cet article, nous montrerons la place qu’occupe Franco Piavoli dans le cinéma italien, en particulier son film La planète bleue.

Akira Toriyama est décédé, le monde du manga et de la culture en deuil

« J’espère que le paradis est tout aussi agréable que vous l’avez imaginé dans votre manga, sensei. » Eichiro Oda auteur de One Piece Le vendredi 8 mars au matin, les fans de Dragon Ball ont appris une triste nouvelle. L'auteur de Dragon...

Critique de la poésie de Paul Eluard

En 1943, Paul Eluard rédige un poème à un moment où la Résistance française à l'invasion nazie et à la collaboration vichyste se structure et prend de l'ampleur. Cette Critique de la poésie (titre que portait déjà l'un de ses poèmes dans La Vie immédiate) dit à...

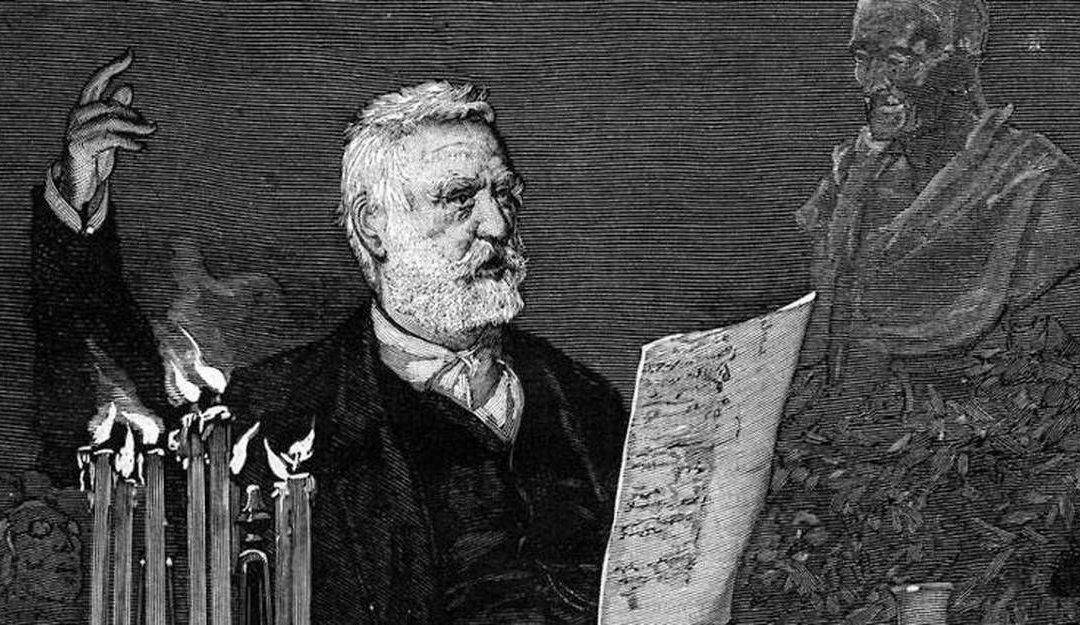

Le discours européen de Victor Hugo : un discours impérialiste

Parmi les plus ardents défenseurs de l’Union européenne, il est coutumier de citer le discours de Victor Hugo du 21 aout 1849, prononcé lors de l’ouverture du Congrès de la paix…

Critique de Animal (2023) de Sofia Exarchou

L’histoire tragique de la Grèce contemporaine, jalonnée de dictatures, de guerres, d’impérialisme et d’extrême indigence, a causé dans les consciences divers traumatismes dont le cinéma national s’est emparé. Dans Animal (2023) de Sofia Exarchou, ce sont notamment les...

Unruhe, la beauté de l’espoir ouvrier

Arcture revient sur l’un des plus beaux et doux films de cette année : Unruhe ou Désordres sorti en avril où nous suivons le fameux géographe anarchiste Kropotkine venu faire refaire la cartographie de la région et s’entretenir avec le groupe anarchiste local.

Rap français : soft power du lumpen

A l’heure où le rap est devenu le style musical le plus écouté en France, où la variété des styles embrasse toutes les influences, toutes les sociologies, il devient difficile de se souvenir, quand on écoute les plus gros succès du moment, qui ont des qualités, mais...

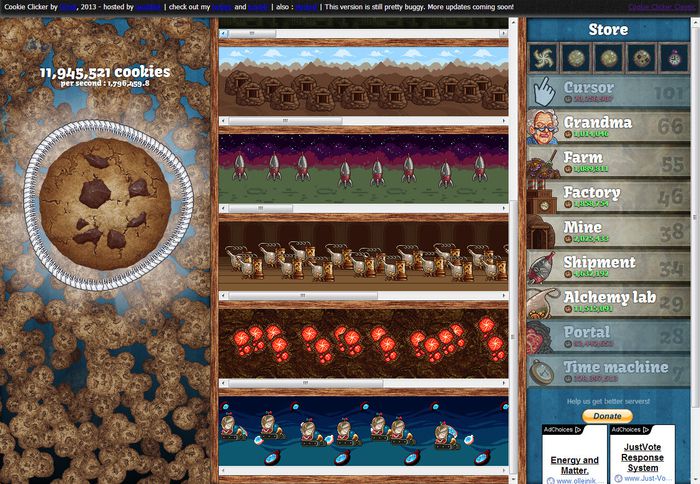

Les « idles games » : simulateur de petite bourgeoisie

Ces dernières années, dans les catalogues des jeux dématérialisés, et notamment parmi les jeux mobiles, un type de jeu nouveau s’est répandu comme une traînée de poudre : les jeux incrémentaux, ou jeux inactifs, beaucoup plus connus sous leur appellation anglaise, les « idle games ». Un jeu qui promet de ne pas avoir besoin d’être joué… Comment un truc pareil aurait-il pu intéresser qui que ce soit ?

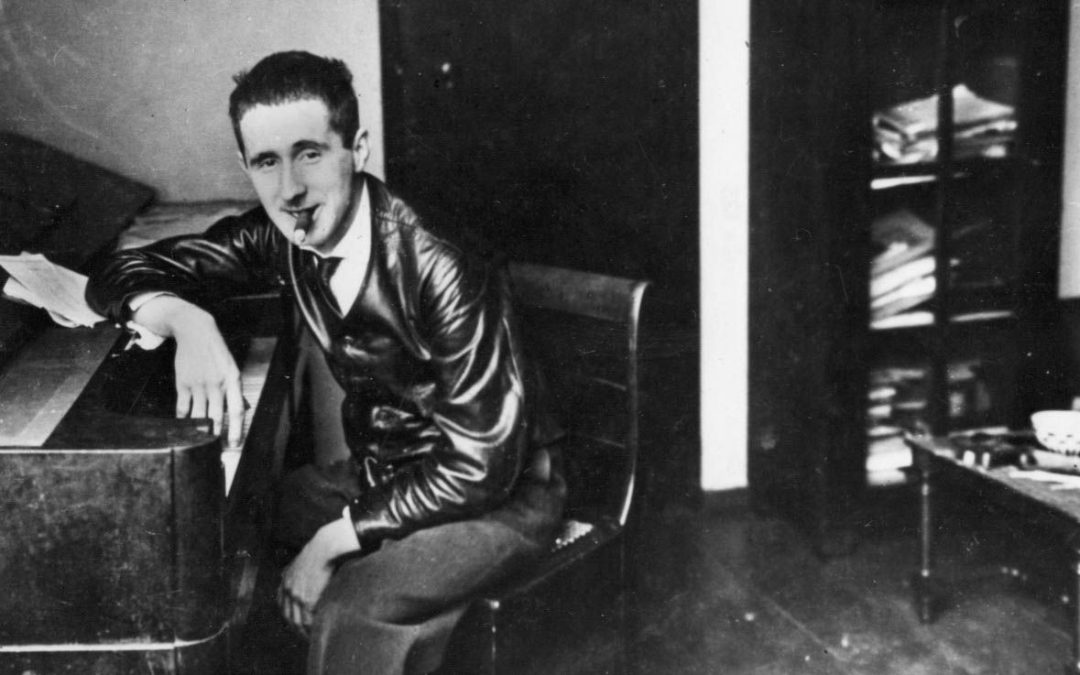

Questions d’un ouvrier qui lit

Bertolt Brecht est un grand dramaturge allemand du XXème siècle. C’est même, en un sens, son principal modernisateur. L’adjectif « brechtien » est passé dans le langage courant et désigne son théâtre ainsi que ceux qui partagent sa méthode. Il a rédigé des pièces sublimes comme L’Opéra de quat’sous, La Résistible ascension d’Arturo Ui, Grande peur et misère du Troisième Reich, Le Cercle de craie caucasien et tant d’autres. Brecht fut un fervent militant de la cause communiste jusqu’à son dernier souffle en RDA, ce que, de toute évidence, l’intelligentsia bourgeoise ne lui pardonne pas.

Napoléon : à mort les biopics !

Rédigé par Ambroise-JRCF Vous avez sans doute entendu parler du dernier film de Ridley Scott sur Napoléon, suite aux différentes polémiques qu'il a suscitées. En cause, les nombreuses erreurs historiques du long-métrage, plus ou moins assumées par son...

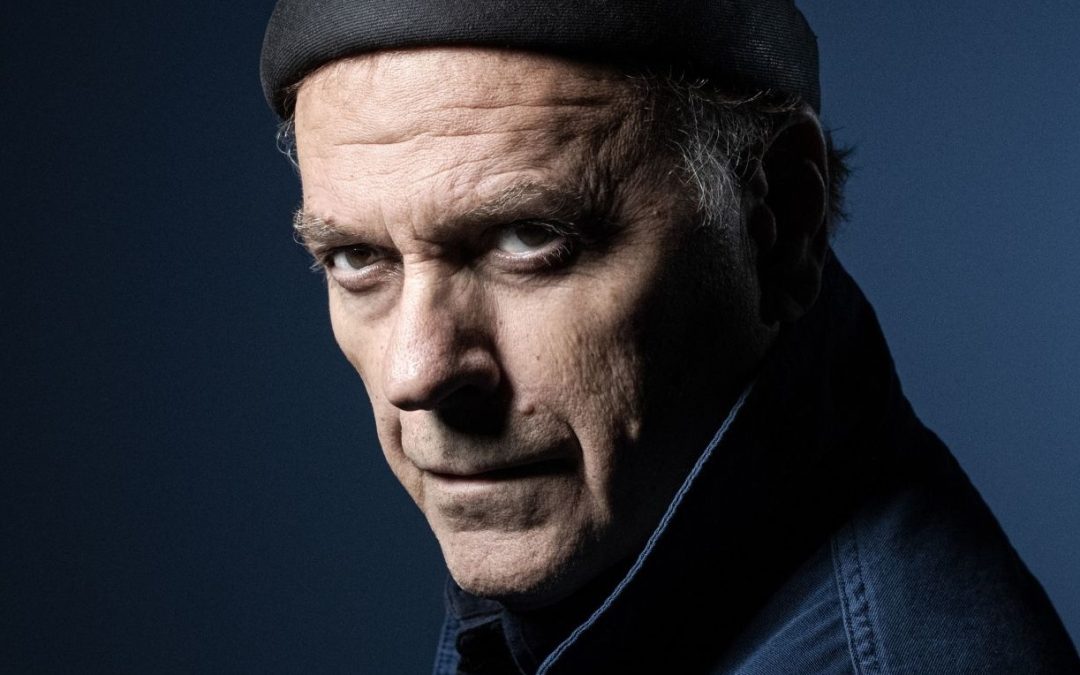

Enki Bilal sénile ou la nécessité d’un renouveau artistique marxiste et réellement progressiste

Enki Bilal n’est pas un inconnu dans la sphère culturelle française. C’est un grand auteur de bande dessinée, avec un travail particulier, comme Moebius, dans la science-fiction. On lui doit notamment la trilogie Nikopol, dystopie fasciste où des dieux égyptiens, au plus bas de leur condition, font leur chemin bon gré mal gré parmi les mortels. Une saga qui sera adaptée au cinéma par le même Bilal. Son style est fait de personnages sombres, naviguant dans des villes futuristes et sales, où les pouvoirs arbitraires font la loi. En bref, c’est un artiste qui a marqué plusieurs générations, et qui continue à les marquer par son activité. Dans un passé pas si lointain, il se disait encore de gauche.

Critique de Bye bye Africa

Tous les pays d’Afrique souffrent de l’impérialisme, et le Tchad en particulier. Ancienne colonie française, ce pays formellement indépendant depuis 1960 demeure une place forte de l’impérialisme français, qui y déploie ses troupes et contrôle le pays par l’intermédiaire de despotes dociles à son égard et cruels envers le peuple tchadien, qui subit la guerre et la répression depuis des décennies.

Les artistes tchadiens – et plus généralement africains – des années 90 vont chercher à restituer, à leur peuple respectif, la dignité qui permettrait à tous de relever la tête pour le bien du pays. Mahamat Saleh Haroun, réalisateur tchadien de Bye bye Africa (son premier film, sorti en 1998) disait : « […] je me sens avant tout profondément Africain. Mes films traitent du Tchad mais ils débordent toujours de ce cadre pour parler de toute l’Afrique. Dans les représentations qui sont faites de nous, j’ai parfois l’impression que l’on nous refuse l’humanité… Ce qui m’intéresse, c’est d’inscrire l’Afrique dans l’humanité. On a tellement été victimes de marginalisation que l’on a fini par en faire une culture, par nous inscrire nous-mêmes dans la marge. Et je le refuse. On ne peut pas faire bouger les choses en étant dans la marge. Il faut que celle-ci vienne au centre pour que sa parole soit entendue. »

Autour du cinéma palestinien

Le cinéma palestinien a été accouché dans une grande souffrance. D’abord, il se cherche en produisant exclusivement des documentaires – puis vient en 1948 la Nakba et la création de l’Etat d’Israël, où plus de “805 000 palestiniens [furent] expulsés de leurs terres […], 25 000 hectares confisqués en Cisjordanie, 2 850 maisons démolies, [et] 150 000 oliviers et arbres fruitiers arrachés. Et c’est 20 ans après ce tragique événement (George Khleifi, frère du cinéaste Michel Khleifi, les appelle “période du silence”), soit en 1968, qu’on peut entendre le cinéma palestinien pousser son premier cri de révolutionnaire, qui ne sera pas le dernier.

![Le gang des bois du temple [CRITIQUE]](https://jrcf.fr/wp-content/uploads/2024/04/Le-gang-des-bois-du-temple-1080x675.jpg)

Le gang des bois du temple [CRITIQUE]

Le gang des bois du temple marque le retour de Rabah Ameur-Zaïmeche sur les lieux qui l’ont introduit au cinéma en 2001 avec Wesh Wesh, qu’est-ce qui se passe ? : dans les banlieues, là où il a grandi.

Son premier film, il l’avait fait avec ses propres moyens, de la production en passant par le jeu, en évitant le « film de banlieue » conformiste, du genre de ceux qui se focalisent exclusivement sur la drogue, les roues arrière et les codes d’un virilisme nauséeux. RAZ voulait montrer d’autres aspects de la vie en banlieue, comme la solidarité et l’amour, des formes de relations humaines possibles et bien présentes dans les cités, mais qui sont sans cesse menacées par la perversité d’un système qui vise à mettre les prolétaires en concurrence.

Le Groupe Ukamau

Au tournant des années 70, en Bolivie, huit bourgeois assassinèrent seize Indiens innocents. Devant la Cour, ils plaidèrent en faveur de « raisons culturelles » qui les menèrent à considérer les Indiens comme des « animaux » ; « depuis toujours, ajoutent-ils, on fait la chasse aux Indiens dans nos régions »(1). Cette idée selon laquelle un bon Indien est un Indien mort était en fait partagée par tous les bourgeois boliviens sans gêne aucune. En effet, à quoi bon s’en inquiéter, eux qui vivaient dans un pays civilisé, placé sous la protection bienveillante et paternelle du gendarme étasunien (on appelle cette période fasciste « banzerato »(2)) et de ses diverses milices, comme les « Corps de la paix » – dont le but était de stériliser la paysannerie et le prolétariat local ?

L’art abstrait, ou l’émotion accessible à tous

Au XIXème siècle, naît en France la photographie, révolution technique de la représentation du monde. Le réel peut enfin être représenté fidèlement, sans intervention humaine, sans transformation, sans interprétation. La neutralité de l’objectif nous permit de momifier la réalité, de sauvegarder le vivant. Cependant, cette sauvegarde, cette charge de représenter le monde était, par le passé, donnée aux peintres et autres artistes. Or, ce n’était pas une copie du monde que représentaient les artistes, mais une interprétation du monde, un déchiffrement de l’énigme du vivant à travers la technique. De la même manière que tous les hommes s’inscrivent dans un mouvement humain historique, les œuvres et les représentations du monde sont ancrées dans une histoire de la pensée, et une histoire technique. Ainsi, les différentes figures bibliques n’ont jamais été représentées de la même manière, avec la même intensité, avec la même intention au cours de l’histoire. Si nous voulons déchiffrer, comprendre l’émotion, la beauté qui se cache entre deux tableaux sur la déposition de Croix de Jésus, il nous faut connaître l’époque, les symboles, la technique employée, etc.

Faire vivre la mémoire des luttes en Indonésie : rencontre avec des artistes indonésiens engagés

A l’occasion de leur séjour en France, et à l’invitation de la camarade Ibarruri Sudharsono (que je remercie chaleureusement pour la traduction durant cet échange) de Solidarité Indonésie, j’ai pu rencontrer, avec quelques camarades, deux artistes engagés de ce pays d’Asie, à savoir Indra Porhas Siagian, réalisateur de documentaires, et Yayak Yatmaka, artiste multiforme très engagé dans les mouvements sociaux.

Retour sur Terre en transe de Glauber Rocha

Terre en transe sort en salle au Brésil en 1967, soit trois ans après le coup d’Etat militaire fasciste supervisé par les Etats-Unis, qui aboutira en 1968 à l’adoption de l’Acte Institutionnel numéro 5, qui prévoit un renforcement extrême des forces répressives brésiliennes et un accroissement de la militarisation du pays. Le film est alors censuré. Mais il tient aujourd’hui, avec son réalisateur marxiste Glauber Rocha, une grande place dans la culture nationale.

Critique de Germinal

D’après Truffaut, Berri n’était pas un « cinéphile », mais un cinéaste qui « [puisait uniquement] à la source », « à la vie elle-même », c’est-à-dire dans ses origines, là où son père, immigré juif polonais et fourreur, votait communiste. Si son passé occupe une place si importante dans son œuvre, les sujets qu’il traite ne sont jamais « démodés », en un sens, d’un point de vue politique : un an après Maastricht, Germinal (1993), adapté du roman éponyme d’Émile Zola, ramène sur le devant de la scène des questions de lutte des classes : qu’est-ce qui a changé, entre cette époque si lointaine (XIXème siècle), et maintenant ? Comment la classe ouvrière va-t-elle subir les effets du traité de Maastricht ?